史话》记净耀法师与两岸交流的一些回忆(冯仪)

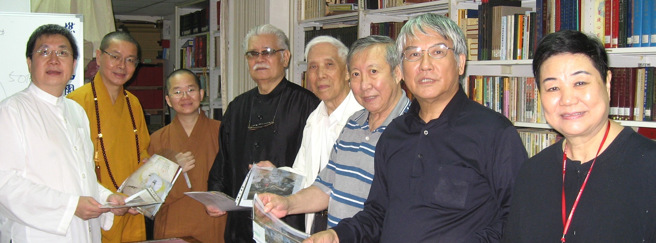

法师与书画艺术家交流(由左至右):冯仪、净耀法师、如常法师、李奇茂、董梦梅、孙家勤、江明贤、张光正。2007 高雄佛光山。(图/冯仪提供)

念兹在兹。那是在越过青壮年,走到中年过渡期的我,有太多复杂的感触和叹息,当我思索若能对中年「过渡期」多点认识,在精神灵性上,生命会自我呈现崭新的视野。我赴台北土城慈法禅寺拜谒心仪久仰的净耀法师请益。从进门的紧张到走时的不舍,我惊讶于自己心念的变化,更钦佩法师的睿智与慈悲。尔后,在法师循循善诱,更得到援助和指导,我别离脱序岁月,成功跨越中年「过渡期」,投入另一半最丰盛的生命。

我在精神上所爱好者在艺术,故以从事文艺工作为归趣;然宗教哲理之探讨人生真谛者,亦为我所憧憬、所向慕,尤以佛理之博大精微最为景仰,「所谓佛,即已解脱的众生,众生即未解脱之佛,佛与众生到底原是平等」。本文先缅怀法师的风范和追怀几个印象特别深刻的佛法与佛画因缘。

净耀法师(1954.11~2025.1),俗名徐明辉,1982年披剃出家,接受佛化教育,又把佛法内化发挥淋漓尽致的行者,用慈悲心,尽一生之力以实际行动去饶益众生,是人间佛教的力行者。厚实的佛学造诣,撰写的《回头,永不嫌晚》等著作,在宗教界和民间流传甚广。其对各种公共事务均抱持高度关注与奋力投入的热情,尤其,善用文化、教育方法,与各宗教界、文学艺术团体携手,追随佛陀精神。更以成立「净化社会文教基金会」、「普贤护法会」,致力反毒宣导,兴建少年福利机构「普贤慈海家园」,安置家庭变故适应不良或刑满出狱的青少年,协助就学及就业,最为令人知着和感佩。

净耀法师亦是台湾画院荣誉院长和推动者,他在两岸各佛教道场间的好人缘,画院主办的佛画展、佛学讲座等诸多活动推展甚为顺畅,也促成两岸佛教界和书画界极其罕见的大团结。

2004年7月,净耀法师和普陀山法雨寺方丈信光法师在我台北塘泥斋寓所,以「观世音菩萨的道场」为题,引导我亲近佛法,是我最大的福份。那里有虔诚的观音信仰,那里有观世音菩萨的大悲行,那里有救世精神,那就是普陀,那就是自在,那就有观音。一如太虚大师所说:「清净为心皆补怛(即普陀),慈悲济物即观音」。今日只要大家发心,以「观自在」的心为心,您,「当下」就是观音菩萨,您在的地方,就是观音的道场。在「上求下化」的菩萨中,根据『悲华经』的说法,观世音菩萨是一生补处的法身大士,也是继承阿弥陀佛位的菩萨。观音既是古佛再来,不可说他有固定道场。观音菩萨的根本道场,是在西方极乐世界。

2006年11月,我假台北市国立国父纪念馆演讲厅举办佛学系列讲座,由名主持人曾庆瑜老师引言,净耀法师以「观音精神对现代生活的意义」为题慈悲开示,「观世音菩萨的慈悲心,包含了清净智慧,慈悲的当下,反闻闻自性,如《楞严经》所说:「上合十方诸佛本妙觉心,与佛如来同一慈力;下合十方一切六道众生,与诸众生同一悲仰。」这正是修学菩萨道的行者们所应学习的目标」;「在生活中有智慧,创造的自然就是尊严、快乐、自在,没有智慧的人生,生活就是烦恼、痛苦、罣碍。」

2006年台北国父纪念馆,净耀法师与曾庆瑜老师和信众们。(图/冯仪提供)

凡事只要因为有我的参与就可以了,重要的是在人生的历程上留下光辉的足迹。~净耀法师2006~2007年期间,我与财团法人佛光山文教基金会、财团法人净化社会文教基金会共同主办『大慈大悲菩萨行』观世音菩萨圣像书画展,展出台湾当代知名画家以笔墨共同绘出169幅形神兼备、栩栩如生之佛像作品,更结合了当代高僧、文学作家、书法家作品,有谒语、赞文、论述、散文,阐释出「观世音菩萨行」的含义。活动在台北市国立国父纪念馆﹝翠溪艺廊、日新艺廊﹞、佛光山佛光缘美术馆(高雄总馆、屏东馆、彰化馆、台北馆、宜兰馆)及高雄市文化中心至美轩等地巡展七览。活动的主旨在于「观世音菩萨行」动词的「行」,应该是顺应教化世间一种扩大慈悲愿力和大爱的甘霖,让它无边遍洒普降,希望能把菩萨的「行愿」,蔚为人们奉行的和谐、慈悲和大爱,彻底于净化人心、提升道德人伦去实践笃行,为了这个多难的世间,种下慈悲的菩提种子,这次被邀的高僧大德以及书画家,以无比的欢喜,齐搭乘这艘大爱的慈航,用笔墨挥洒出滋长和平与幸福的甘霖,贯彻观世音大慈悲的「愿行」,同心合力掌握住真、善、美的舵盘,期望净化出明日的心海比今天更为湛蓝。

2007年11月,净耀法师提供奖学金,举办「慈悲观音行」青少年美术创作有奖征件比赛活动。由我和佛光缘美术馆总部共同承办。活动由净耀法师、、如常法师、欧豪年、李奇茂、、董梦梅、孙家勤、、江明贤、张光正、、冯、仪等担任评审委员、。在评审过程中,我认为,在这个开放多元的时代,允许每个人有自己的艺术空间和审美倾向,允许每个人有自己的追求和选择。允许你笔墨当随时代,也允许你笔墨不随时代,允许你开拓创新,也允许你坚守传统。当然,艺术本不是竞技体育,它没有统一的考量标准。

2006年高雄佛光山「大慈大悲菩萨行」开幕式活动净耀法师开示。(图/冯仪提供)

2013年10月,江苏昆山周庄镇「台湾画院昆山分院」(昆山市昆台联合画院)集聚了许多文化名人,见证了「昆山分院馆」的修缮及揭幕。活动期间,特敦请净耀法师谈「观世音菩萨」,与大家分享慈悲的大爱。

在梵文佛经中,其音为「阿缚卢枳帝湿伐逻」(Avalokitesvara),而在中文译称,佛典中则有数种译名,除了鸠摩罗什的旧译为「观世音」,玄奘的新译为「观自在」之外,还有竺法护译为「光世音」。照梵文的原义,应译作「观世自在」、「观世音自在」、「闚音」、「现音声」、「圣观音」等。中国人略称为观音,又译为开士、高士、大士等。总之,观音菩萨之称为「观世音」,其含义最主要的是:「观世人之苦,只要称彼菩萨名之音,立即闻声救苦。」,例如妙法莲华经「观世音菩萨普门品」就说「苦恼众生,一心称名,菩萨即时观其音声,皆得解脱,以是名为观世音。」至于称「观世自在」者,其含义为「观世界形相,能自在无碍,对苦恼众生,能自在拔苦与乐。」,同一梵语,因翻译者不同,而传译的文字也不同。但是大家已经习惯使用「观世音」这个圣号,所以使用「观自在」的名号反而少了。中国人喜用简称,因此,每每略称观世音菩萨这圣号为「观音」。菩萨,是「上求下化」的「大悲心」众生,就是表示在修行的历程中,还没有达到「究竟圆满」的大乘行者。而事实上,观世音菩萨本来就是「古佛」乘愿再来,为了方便救世,显现「菩萨」之身。

2014年9月,净耀法师在我主办的「墨韵昆山‧梦缘两岸」美术书法诗歌作品展活动期间,在江苏昆山分院院馆与参展两岸艺术家座谈。

法师表示,要想成为真正的艺术家,创作艺术作品的前提必须心中的情感要真实,要对生活中的自然万物充满着「大爱」,胸襟开阔,这样才不会使自己的艺术突破感性与理性的束缚,才能脱离庸俗,用真诚、热烈、高尚的情感拥抱艺术。有些艺术家因为缺乏真诚,嘴上一套,扯虎皮作大旗,唬唬人而已,实际上缺乏真情实感。因此艺术家首先要学人,要比平常人更真诚、更热烈、更清纯、更高尚的情感去对任何事。

冯仪、净耀法师、道慈法师。(图/冯仪提供)

净耀法师、许水德、欧豪年、陈云林。(图/冯仪提供)

2017年9月,在江苏昆山市侯北人美术馆举办两岸当代高僧妙墨心画巡展。这次展出也促成两岸佛教界极其罕见的大团结。净耀法师在开幕式表示,书法乃是中华文化五千年的重要传统艺术,「佛法与佛画」则是佛教弘扬的重要表征之一。透过浙江普陀山观音菩萨道场,山西五台山文殊菩萨道场,四川峨眉山普贤菩萨道场,安徽九华山地藏菩萨道场和洛阳白马寺、上海玉佛禅寺、广州光孝寺、金山江天禅寺、台北十普寺、新北慈法禅寺等住持及两岸高僧的翰墨笔会将佛陀法义转化为心灵资粮,引领大众观赏、品味、探索、遨游于佛缘墨缘之书法世界,共用精粹醇美的佛法内涵。

净耀法师接受中国评论通讯社记者访问表示,和谐,是美好事物的基本特征。和谐是对立事物之间在一定的条件下、具体、动态、相对、辩证的统一,它是不同事物之间相同相成、相辅相成、相反相成、互助合作、互利互惠、互促互补、共同发展的关系。「盼人民安乐两岸和谐」。

笔者认为,艺术品的创作同样也应具有和谐美。艺术作品的和谐给人以舒适、流畅、赏心悦目的美感。和谐在艺术中是指艺术作品中的一切组成部份的有机的相互联系组合,形成完美的比例。任何一门艺术,都不是靠单调取胜的。它们以自己特有的形式,通过各种手法,使多种因素和谐一致,以体现各种变化的对立统一,显现出五彩缤纷的艺术美。音乐中有混合高低、长短、轻重不同的音调,从而造成一个和谐曲调。小说和戏剧中人物性格矛盾冲突构成情节的和谐等。绘画中有构图、形状、色彩,用笔的变化,在变化中求和谐统一,在统一中求表现。手法上的虚实、长短、大小、松紧、干湿、冷暖、黑白、浓淡、刚柔、方圆、宽容、碎整、激烈、平缓、点面等等,更是在用矛盾对立的元素组成一个和谐的画面整体。画家运用这些来表达自己的情感,以达到自己的内心与自然以及画面达到和谐。

2017年10月,净耀法师和普陀山普济寺方丈道慈法师,在江苏昆山市台湾画院分院馆以经典、文化、民间习俗与观音造像为题与书画家座谈。心经、楞严经、般若经等等,都是个个宗派必读的经典,也是成佛的必要。要了解观音造像,自不能不了解「般若」的缘起性空。

我们仔细探讨隋至盛唐之间,当密教经像尚未大量传来之前,当时的观音像,大致是传统的首、二臂的常人形像。菩萨上身均不着衣服,以巾带披之,下着裙裤,其耳垂,颈项胸前、臂间、腕上均有璎珞或环钏为饰。姿势有坐姿、立姿、跪姿等,坐姿多呈半跏,或一腿横盘,一腿下垂,或双腿均下垂于莲花上。结跏趺坐者,反而少见。至于跪姿有正跪,有屈一膝半跪者,表现非常自由。没有多首、多臂、多眼的式样。线条也由厚重到细致,由朴拙到精巧,并且随着时代的进步,愈往后,愈华丽。菩萨上头有圆光,有花纹图案为饰,画像上之天冠甚美。同样的,到了宋代以后的观音像,大致只有因袭,创意就相对减少了。但是,随着经典的诠释,各宗各派的衍生、发展,佛菩萨的造像就越来越丰富,再加上文人雅士的参与,这些经像的造型就起了很大的变异。接着,民间的传说、习俗,也容进观音的造像中,例如鱼篮观音,就是明显的民间信仰。题材方面,除了刚刚介绍的显教方面的文献、密教的观音造像与经典、显密结合的观音造像三大思想源流之外,再加上唐代的密教形仪,四者相互影响,各有取舍,也互相融合。

净耀法师与欧豪年教授。(图/冯仪提供)

法师与李奇茂教授。(图/冯仪提供)

文人画家与佛教为何关系那么密切呢?我认为,这与文人画家本人的人生际遇、文人画的审美观念、创作表达方法是紧密相关的。古代画家主要有民间画匠、宫廷画家、文人画家,而文人画家是超然于其他两种画家之上的独特一群:他们有多方面较高的文化学养,大多有自己独立的艺术理念,尤其有自由自在的创作时空,闲云野鹤,不受羁绊;他们的画是自我自在抒情写意的表达,纯任自然,保持着精神上高度自尊、自由和独立性,是另外两种画家所缺乏的。

然而,文人画家大多都有仕途曲折、被贬官削职、怀才不遇、或是前朝王族、遗民等等境况,此外,不少文人画家追求精神上的高度自尊和自由,也有逃离官场体制而浪迹江湖、归隐山林等状况。因而,文人画在审美观念上是超脱世俗的「面包与铜臭」的,它传达的不是客观物象的「真」,而是表现画家本人心灵中的意象,传达画家体察、感悟、顺从和关爱自然的「善」,是人与自然的一种同化合一,这与佛教倡行的慈悲、众生平等相通。在创作表达上,文人画并不是机械反映或者再现自然物象的,它要通过文人画家的灵感来创作,极具精神性的艺术。这和佛教禅宗在知解方面的自得、顿悟是相近、相通的,因而文人画是极具精神性的艺术。它的表达正是这种灵感、自得和顿悟的笔下流露。

此外,文人画布局的虚实、有无、空白,聚散等等,悉含禅理;文人画用笔,几乎都是减笔划,即以最少、最简省的笔墨来表现最丰富的内容。这么一来,由于不单用笔,还用意,自然于画幅空间中就有不少笔墨不到而意到、气到的虚性空间,古人曰「留白」、「虚」,但这是有内容的空白,即具有可感悟却不可见的意、气存在,是一种高明的虚空。这与佛教的「空相」、「空而不空」、「真空妙有」观念相接通。因而最终自然流露出来的、带有个人风格特点的文人画,饱和着画家内在的「善、美」空灵,使「传达善、美」成为可能。这样的画因为有画家生命的精神气韵在,所以高妙。

净耀法师的墨迹。(图/冯仪提供)

净耀法师的墨迹。(图/冯仪提供)

观、净耀法师的「墨迹」书法行笔节奏相对比较平缓,书写「有度」,偶然出现的「飞白」效果非刻意为之。书法艺术表现形式与时俱进,表现出强烈的视觉效果,且又如此适合现代生活趣味的表达。我认为,书法要避免像京剧般日见式微的局面,就不应成为少数书法界人士专擅的书法形式,而要具有现代人的喜能乐见,成为现代家居空间中常见的表现形式。书法艺术创作是需要代代更新的,才能唤发出新的生命力,而不是成为传统技艺,被当作文物束之高阁。

古时由于印刷术尚未昌明,佛经的传播与弘扬,唯有靠纸墨,佛教与书法因此结下不解之缘。历代书法家受佛法影响,用书画、诗文等形式,留下了中华传统文化浓墨重彩的一笔。他们是僧人,也是文人,他们的作品融汇着文人习性,禅宗三昧,老庄哲学的味道,他们甘于淡泊,不慕奢华,不贪安逸,只为追求禅意书画中对自然、生命的大彻大悟和憧憬向往。

中国书法艺术与佛法有着极其密切的关系。如魏晋南北朝隋唐为极盛期,这个时期也恰恰是佛法兴盛时代。佛教自东汉传入中国后,从魏晋开始,便与玄学结下不解之缘,玄学家与高僧不但见识相契,艺术兴趣也相投,所以当时的书法家多是清谈名流和高僧大德。隋唐之后,佛理禅趣更是大量融入书理之中。宋元明三朝讲究理学,至使书法跌入低谷,只有几位崇尚佛学的僧人、居士传承了书法,如宋代的东坡居士苏轼,六一居士欧阳修,元代的赵孟𫖯,明代的王世贞等。到了清代,佛教再次开始兴盛,从皇亲国戚到黎民百姓人人拜佛,文人学士参佛盛行,书法艺术也开始复苏,出现了于右任、释弘一这样的书法大家。

到了近现代的释星云,观其字即得佛法。虽然净耀法师过去未曾拜师学习书法,但就是受到星云大师「一笔字」的启发,让其在书艺方面的造诣越来越好,从作品中我们感受到法师所传达的正能量。他们的字,贵在禅宗高僧的字外功夫,即精神修炼所洋溢的清奇出俗、没有束缚的风采,这是寻常书法家所未能涉足的境界。

(作者为台湾画院、台湾文学作家村、江苏昆山市昆台联合画院创始人和推动者)