特定疾病配方食品「一般人不宜使用」 专家曝挑选指南

特定疾病配方食品「一般人不宜使用」,专家曝挑选指南。图为民众选购保健食品。(示意图/本报资料照)

当病人生理功能失调,无法进食、消化、代谢一般食品,或有其他特殊营养需求,经医师认定,有些人须透过「特定疾病配方食品」获得足够营养支持,如糖尿病、癌症、肾脏病等。专家提醒,此类食品适用特定疾病,一般民众切勿为了「保养」而购买,食用不当恐增加肾脏负担、过胖等状况。

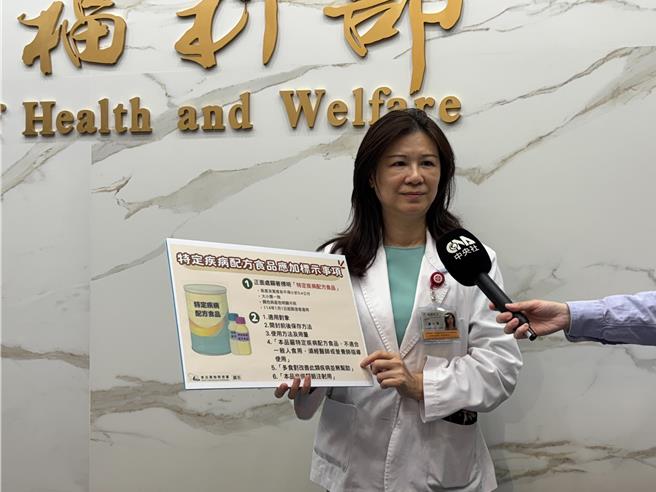

卫福部食药署今日(16)举办例行记者会,说明「特定疾病配方食品」的挑选注意事项。(李念庭摄)

马偕纪念医院营养医学中心技术主任蔡一贤说明,中风病人咀嚼、吞咽功能受影响,或脸部癌症病人牙齿掉光,以及化疗期间上吐下泻、肌肉量未恢复等状况,无法从嘴巴进食获取足够营养,可能让病情恶化,就须透过「特定疾病配方食品」作为补充。

除了中风、癌症等阶段性治疗,慢性病如糖尿病、肾脏病者,有时也需要特定疾病配方食品协助。蔡一贤表示,糖尿病患补充营养,应兼顾血糖控制,肾病病人透析前后,蛋白质补充量不同,加上多数患者有共病,特殊疾病配方食品须在医师、营养师评估指导下使用,并根据疾病进程调整。

蔡一贤指出,一般民众为了保养身体,有时会购买特殊疾病配方食品来喝,但「不建议也不需要」。若平时经口进食量已蛋白质过量,又使用高蛋白配方,超过需求量恐对肾脏造成负担;有些家长求好心切帮小朋友购买,也可能造成孩子过胖,微量营养素却不足的状况。

食药署食品组副组长萧惠文说明,特定疾病配方食品分为可作为单一营养来源的「营养均衡完整配方食品」、「营养调整完整配方食品」及不可作为单一营养来源的「营养调整补充配方食品」、「特殊单素配方食品」4类。由于食用对象多为体质敏感者,上市前要经专家审查通过、发给许可证,目前国内核准共373件特定疾病配方食品。

过去特定疾病配方食品会标明在瓶身背后,今年1月1日起,食药署规定应在正面显著标明「特定疾病配方食品」字样;并标示清楚适用对象、开封前后保存方法、使用方法及用量等事项,如液体配方标明热量,粉状配方清楚标示搭配水量,避免太浓稠而拉肚子、太稀造成营养不良状况。

此外,此类配方食品是针对特定疾病病人,须经医师或营养师评估、指导使用,因此一般人不适合食用;也并非吃越多越好,对改善疾病没有帮助;由于是食品,不能提供静脉注射用。此部分事项同应标明于罐身。