黄介正/「九二共识」历史总结算

▲国民党2020败选后,党内希望检讨九二共识的路线,马英九日前受访也表示,对岸将九二共识解释成「一中」,但忘记了「各表」。(图/记者屠惠刚摄)

●黄介正/淡江大学战略研究所副教授,战略暨兵棋研究协会理事长

自从二千年「九二共识」名词出现,在台湾之争论久矣。最近又因国民党总统败选,使得这个当初好意替首度执政的民进党解套,既没有「一」也没有「中」,却可藉「创造性模糊」做为两岸交流基础的名词再遭检讨。这「四个字」是否已经完成阶段性任务,抑或仍具平顺处理两岸关系功能,必须要有个简明真确的清算。

九二年确有争辩,但有谅解。该年两岸授权机关从香港面对面争辩,到后来透过函电交锋,大陆对于我方海基会所提「在海峡两岸共同努力谋求国家统一的过程中,双方虽均坚持一个中国的原则,但对于一个中国的涵义,认知各有不同」的表述,大陆海协会确实有回函表示「充分尊重并接受」台湾方面「以口头方式表述一个中国原则」的建议。

当前的问题有二:在台湾而言,历经廿四年,三度政党轮替后,政党与民意是否仍可支撑「一中」的战略性模糊概念。就大陆在总体实力自信增强下,能否从「共谋统一」回转到弹性包容的「各自口头表述」。

九二年不是政治,而是事务性协商。当年大陆海协会的表述是:「海峡两岸都坚持一个中国的原则,努力谋求国家统一。但在海峡两岸事务性商谈中,不涉及一个中国的政治涵义。」九二年香港会谈的确是为了处理偷渡客遣返、渔事纠纷等「两岸人民交流所衍生的问题」,而进行的事务性与功能性事务协商。当然也同时暗示了「一中各表」并不一定适用在两岸政治性协商谈判。

当前的问题是,自中共「十八大」将「九二共识」列入正式文件,习近平又说两岸政治分歧不能一代一代传下去,「政治涵义」愈来愈强;九二年获致的「相互谅解」,能否延伸到现在两岸政治协商谈判的深水区。

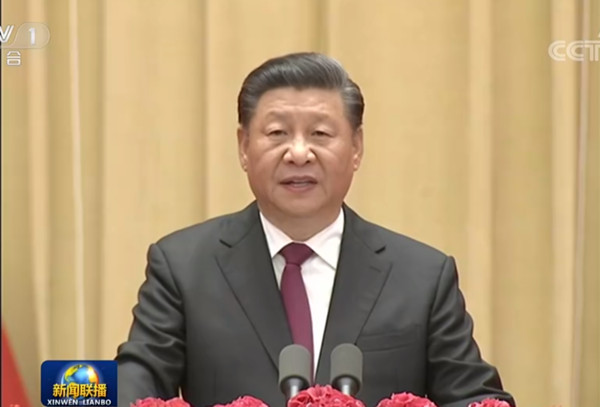

▲2019年在「11大」前夕「庆祝中华人民共和国成立70周年」招待会上,习近平发表演说提到:坚持九二共识「推动两岸关系和平发展」(图/翻摄央视)

近三年多来,「九二共识」的脖子又被多架上了两把刀:一方面川普发动「反中」全面战略对抗,台湾被迫两岸「脱钩」之压力愈形沉重。另一方面习近平强调两岸关系取决于大陆自身发展的「单边主义」,台湾坚持的对等协商愈形困难。

「九二共识」提供两岸维系交流对话的功能虽有目共睹,但20年来台海两岸各自内部的结构性演变,看似已完成其阶段性任务。此外,由于大陆决策体系本身的钝重性,以及两岸关系的敏感性,在尚未有更好的替代概念与名词之前,断然抛弃之成本与风险更大。

大陆形容「九二共识」是一万三千五百斤之重的「定海神针」,但也可以变成「如意金箍棒」。其实「九二共识」的名词本身并非一定需要更改,只要依循「创造发展、与时俱进」的思路,进化并丰富其解释,则仍可弹性调适处理两岸关系。

两岸关系简单的说,就是加起来是「一或二」的争论,是「说不清楚」也是「不能说清楚」的关系。积30年的经验,两岸欲维系顺畅关系,仍必须本于「华夏情怀,对等地位,人民福利」做为交流基础,三者缺一不足以成就。

热门推荐》

►【选后分析】陈长文/弃「九二共识」等同自毁招牌

●本文获作者授权,原刊自《联合报》。以上言论不代表本网立场,《云论》提供公民发声平台,欢迎能人志士、各方好手投稿,请点此投稿。