「如不是…那什么才是…」夯 司法院专案报告竟也用

由总统马英九带起的时事句「这不是…,那什么才是…」在网路上爆红,网友纷纷照样造句,如今连行政机关也跟随潮流。司法院3日在立法院司法及法制委员会中,针对人民观审制度推动预算5分之1遭冻结,提出要求解冻的专案报告,但报告中的用句竟出现「如不是民意,那什么才叫作民意」,遭民进党立委吴宜臻嘲讽「专业何在」。

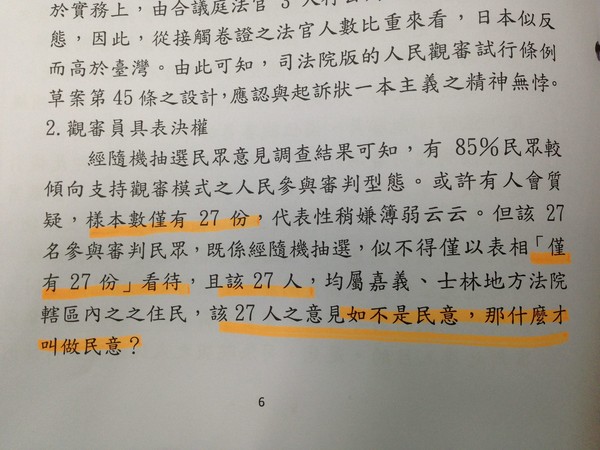

▲司法院3日在立法院司法及法制委员会中提出的专案报告中,竟出现「如不是民意,那什么才叫作民意」的时事用句。(图/取自吴宜臻脸书)

司法院3日针对立院冻结人民观审制度推动预算5分之1的决议向司委会提出专案报告,虽名为「专案报告」,却被立委发现在报告中出现与司法院惯用中性语调不符的「时事用句」。

报告中,司法院在针对「观审员具表决权」所做民调的相关叙述中提及,「经随机抽选民众意见调查结果可知,有85%民众较倾向支持观审模式的人民参与审判形态」。随后又自问自答称「或许有人会质疑,样本数仅有27份,代表性稍嫌薄弱云云,但这27位参与审判民众,既经随机抽选,似不得仅以表相『仅有27份看待』,该27人的意见,如不是民意,那什么才叫作民意」。

对于司法院的「活泼用句」及仅采27个样本的民调结果,吴宜臻指出,27个样本不能算是一个有效抽样,且民调仅针对模拟法庭实施的「嘉义、士林地方法院辖区内居民」,在样本数和代表性上都显不足,「没办法有公信力」。

再者,吴宜臻说,司法院这样的用字遣词也相当不妥,专案报告属正式文件,以带有立场的语句下结论显得「不专业」,若27个抽样数就能代表民意,岂不是任何民调都可以被如此解读?司法院则允诺会调整用词,提出新的报告。

她进一步表示,欲探测人民对审判制度的态度,单纯用民调本就不易呈现,司法院对让人民参审的态度仍太过保守,应针对陪审、参审、观审等不同做法,以及不同属性案件提供人民更多模拟法庭选择,借由实际操作,才可以了解人民对不同案件的见解感受及对审判制度的观感。