吴统雄专栏》爱与和平 永续我们年轻的歌

民歌50高峰会首场在小巨蛋登场。(宽宏艺术提供)

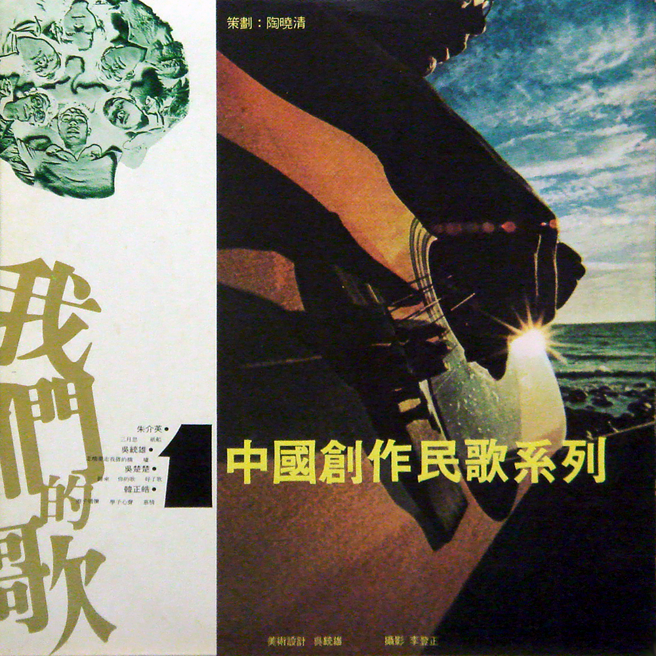

今年是「民歌50年」,源于老友杨弦在1975年首办现代民歌演唱会,在台湾掀起一时波涛壮阔的「民歌运动」,其中「第一代民歌手」,就是1977年第一套(2张)民歌唱片《我们的歌:第一、二辑》中的8位:我俩和另外6位朋友:朱介英、吴楚楚、杨祖珺、韩正皓、胡德夫、陈屏。正好7男1女,戏称八仙过海。(如图)

1977年民歌唱片《我们的歌:第一、二辑》中的8位被戏称八仙过海。(图/作者吴统雄提供)

1977年民歌唱片《我们的歌:第一、二辑》中的8位被戏称八仙过海。(图/作者吴统雄提供)

其实还有一位对开拓「唱我们的歌」有贡献的朋友李双泽,同年因为在海滩拯救溺水的游客,不幸捐出了自己的生命,未能与我们同唱。

李双泽曾在校园演唱会上呛听众:「你们为什么要听中国人唱洋歌?你们根本听不懂在唱什么!」,燃起台湾艺文界对「民歌是什么、唱什么?」的论战。

他后来向我说,那天有人唱《Cotton Fields 棉花田》,台湾根本没有棉花田,非常荒唐。我回答,台湾没有棉花田,却有茶花园,我们小时候被妈妈背在背上劳动,不论摘的是棉花还是茶菁,我们用汗与血改变我们的人生、建设我们的国家、创造人类的理想,全球人民的语文不一样,但人民唱出的感受与期待是相同的。我回答:「来,我用中文唱给你听!」

「我们的歌」的标题,是经由多位朋友的共同思想,凝塑成我的作品《偶然》中的主句:「唱一首我们的歌」。

「第一代民歌手」和后起之秀的金韵奖、民谣风、大学城有一点不同,就是蕴涵了「社会改革」的意义,更有「爱与和平」的呼吁。

民歌演唱不应只是怀旧,而是薪火相传的再创新。每一代的青年,有不同的挑战,也有不同的机会。今天青年的挑战不再是劳力,而是更高的素质,正如棉花、茶花不同,但灌溉耕耘、勤勉收获相同。

1970年代民歌运动兴起的原因有二,一是对流行音乐的另一种探索。其次是政府控制广播电视,只能唱「净化歌曲」。那时娱乐活动少,年轻人的活动以「康辅」形式的唱唱跳跳为主,不想那么净化,就只剩下外国民谣、歌曲。久而久之,兴起了「以自己的舌头、唱自己的声音」的想法。而行动者,许多是在校的大学生。

「创作民歌」一词,其命名应来自美国1960年代,以歌唱的和平形式,包装对社会批判的意义,台湾第一代民歌也是如此,不只是音乐运动,更蕴含了社会运动、至少是音乐反映社会反省的种子。

当时仍然有文化检查制度,第一代民歌代表作的20首歌曲,全部被新闻局查禁,不准在电台、电视演唱,只能禁闭在校园内传唱。

在民歌运动中兴起的歌曲,先称「创作民歌」,后称「校园民歌」。

回顾「校园民歌」一词的源起,实在不是主动的选择,而是无奈的结果。所以自第二代民歌-金韵奖系列以后,就为了存活而必须走上商业化。这是第一代民歌在文化路线上,与后浪的大不相同。

说来令人难以置信,《我们的歌》这两张包括8位演唱者的唱片,没有一曲获得新闻局通过。检视这些歌曲,可能就是不够「净化」,多少想表达一点对社会现象的反省,就逃不过拦检了。

譬如杨弦的「乡愁」,有鼓励思念大陆之嫌,禁!

韩正皓的「学子心声」想挑战联考的价值,表达了是反制式教育途径的独立思考,一定禁!

吴楚楚的「好了歌」,是红楼梦作者曹雪芹写的词,本意是借古讽今,但内容被评为灰色不健康,也被禁!不过,他后来成立飞碟唱片公司,为流行音乐作了很大的贡献。

当然,我的作品也要负很大的责任。当时,我每年寒暑假,都参加救国团的山野义务服务,写了一系列山野的所见所闻。我在唱片中录了一首描写谷关嘉宝台的歌,那是一个曾经繁华一时的高原村庄、首富林场,但因为日据时代欠缺保育观念,滥伐滥砍,把青山砍秃了,村民只能弃土迁村、在外流浪奔波,我站在荒屋草巷之中,写下了一首「墟」。这是台湾第一首环保歌,唯当时观念还未普及,这样的评论是对经济建设政策唱反调,也要禁!

我在大禹岭遇见一位种苹果的老荣民,他远从山西边境而来,和我谈起小时候抗日参军,不惜背井离乡的遭遇。我把他的故事写成「华灵庙」,竟然审查不通过的评语是「疑有为匪宣传之嫌」。这顶不知从何飞来的大红帽子,真是把人戴得眼冒金星。后来我才知道,真的有「华灵庙」这场战役,而牺牲惨胜的是国军而非共军。

也许唱片中令评审不满的歌太多了,唱片中有一首我写、杨祖珺演唱的「妈妈的爱心」,这样主题的一首歌,也受到连累,和整张唱片一起禁唱。而且没有理由,就是莫须有吧?(如图)

民歌唱片中令评审不满的歌太多了,唱片中有一首我写、杨祖珺演唱的「妈妈的爱心」,和整张唱片一起禁唱。(图/作者吴统雄提供)

也许,评审先生们果有先知卓见,预见这群歌手脑有反骨?这张唱片被全面封杀后,歌手中的杨祖珺和胡德夫,真的走上政治上的反对运动。

第一代民歌的「社会运动」取向,虽然未向商业管道发展,但仍潜入地下成长,最著名的就是李双泽作曲、杨祖珺和胡德夫演唱、也是禁歌的「美丽岛」,应在意念上影响了后来的美丽岛运动,甚至台湾民主化运动。

那几年,我陆续送了近五十首歌到新闻局,除了另一首山野歌曲《偶然》外,全部被禁唱,这样的数字,不知道是否能够荣登「禁歌排行榜」,甚至夺下被禁最多的民歌手冠军?(如参考连结《我,被禁唱的民歌手》)

李双泽遗下两首重要作品:《美丽岛》与《少年中国》,都是禁歌。

1979年党外人士以此曲做为杂志之名后,《美丽岛》便与党外运动画上等号,更进一步被认为有台独意识,《少年中国》则被判定向往统一。由同一作者所作的两首作品,却被逆向而行的统独两派分别使用。

1976年淡江大学举办一场英文民谣演唱会,李双泽上台没有讨好听众,反呛听众,引发了一场骚动。

我是台大的民歌手,经过淡江王津平教授的介绍才认识李双泽,也谈起了他特别呛的《Cotton Fields 棉花田》,这是 Lead Belly 的作品,他19世纪末出生于美国路易斯安那州的非裔贫穷家庭,本来是地方性歌手,但经由民歌采集者 John Lomax 推荐,一跃成为全国性、甚至世界级歌手,是第一位把美式乡村蓝调歌曲介绍给全球的人。

《Cotton Fields 棉花田》叙述他还在襁褓中时,他妈妈背着他采棉花的故事,劳苦大众的形象跃然音符之上。这种主题可以写成悲伤、仇恨与自暴自弃。但他的词曲却写的是轻快、热情、对生命没有抱怨的热爱,使我深深感受「有自由、有和平、生命自有出路」。

「是否听得懂?」可能存在个人差异,尤其是受到人生经历的影响。我生长在60年代桃园县的贫穷乡下埔心,虽然没有棉花田,满山遍野都是茶园,妈妈们背着囡仔采茶菁,是家常便饭,我妈妈天天也在家庭工厂工作12小时以上。当时没有「童工法」,我 15 岁就上工地、进工厂,劳苦大众的体验,我非常能够感同身受。

所以,我向李双泽说,我将 Cotton Fields 改写为中文诗「采茶菁」,大家就听得懂了吧?诗文如下:

桃园埔心 绿色的茶园,

妈妈们 戴着斗笠、背着囡仔,

烈日下 低头弯腰采茶菁。

我也曾经 流汗加流血,

背水泥、爬鹰架、感谢磨炼!

向前进 认真作颗螺丝钉!

Oh! 没有抱怨、也没有逃避,

母子同心、父女相牵,

为家乡 创造出第一桶金。

我也曾经 流汗加流血,

转车床、翻砂模、感谢磨炼!

向前进 认真作颗螺丝钉!

歌词中「流汗加流血」是事实记录,不是文字修辞,我手腕上,现在还留着被铁浆烫伤的大疤痕,当成是人生试炼的勋章。

本世纪来,经常听见青年抱怨「生不逢时」,偏激一点的喊出「老人作孽」,最后归结于大环境不佳。

我对「人类取用行为结构」的研究,发现约有75% 的人认知是基于「小社会相信」而非客观事实。亦即在相对狭小的环境经验中形成相信,现在的青年有可能觉得父母那个时代时机好,好赚钱、好买房,结果把好职占走、房子炒高,真是作孽!这就是在有限的家庭、学校能够看到的「环境」。

真正的大环境,是我们已经有70年和平无战争,是人类从未发生过的大幸福!

「爱与和平」是我们创造人生最重要的力量,「爱你所择、择你所爱」,不能保证大富大贵,但一定达成小康自足。而大环境的和平,才能使我们更细致的发挥所爱,提升素质。

我年轻时「背水泥、爬鹰架」算时机好,好赚钱吗?我感谢曾经的磨炼。

但我并不建议现在的青年一样去「背水泥、爬鹰架」,因为我们现在有更安稳的条件,有更充裕的时间去学习创造如何以「3D 打印法」、或更AI的方法,去完成我们的「梦工厂」建筑。

年轻朋友,「爱与和平」是「我们的歌」要继续唱下去!

……

(作者为台湾民调创始人、第一代民歌手)

※以上言论不代表旺中媒体集团立场※